セミナー詳細

| セミナー名 |

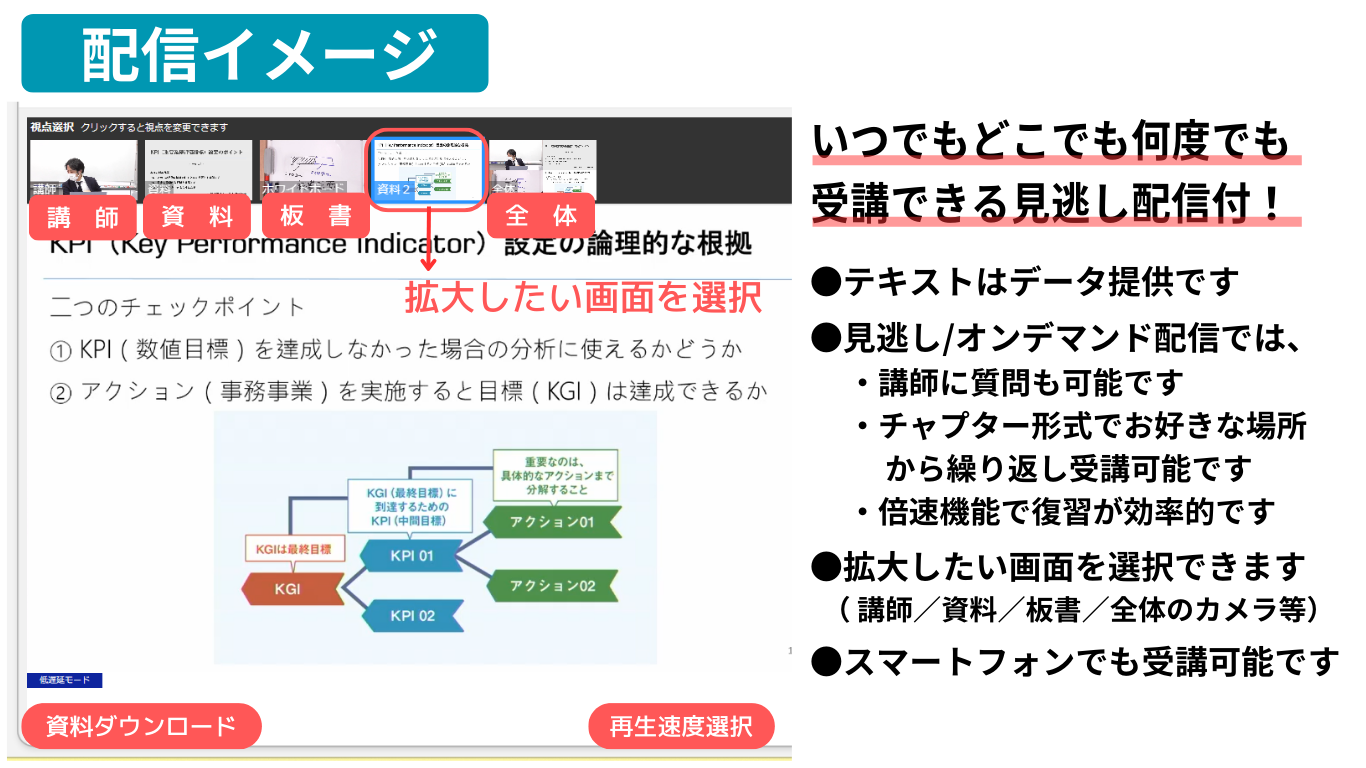

【見逃し配信付き!】

働きやすい職場づくりのための メンタルヘルスをめぐる法律問題と実務対応 |

|---|---|

| 開催日時 | <LIVE配信> 2025年9月24日(水)10:00〜16:30 <見逃し配信> 2025年10月1日(水)〜10月8日(水) |

| 講師 | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀(ひらぎの かずのり) 氏 |

| 会員参加料(税込) | 35,200円 |

| 一般参加料(税込) | 42,900円 |

| ねらい | ≪開催趣旨≫ 多様化する業務への対応や、職場のパワーハラスメントなどから生じるストレスにより、うつ病などの精神疾患による休職や労災認定が増加しています。厚生労働省が令和6年5月に公表した令和5年度「過労死等の労災補償状況」によれば、精神障害の請求件数は3575件で前年度から892件増、支給決定(労災認定)件数も883件で前年度から173件増であり、いずれも大幅な増加という結果になりました。また、心理的負荷による精神障害の労災認定基準にいわゆるカスタマーハラスメントなどの項目が追加されるなど、メンタルヘルスを巡り、使用者のより一層適切な対応が問われています。 さらに、テレワークの利用拡大に伴い、休職と復職の判断が一層困難になるなどの事象も一部で見受けられ、精神疾患を理由とする休職から復職する際の適切な判断が求められています。他方、試し勤務に最低賃金の支払いを命じた近時の裁判例などを踏まえ、試し勤務を導入・運用する場合には、制度設計にも十分に留意する必要があります。 本セミナーでは、メンタルヘルスに関する法的枠組みをおさえ、労災認定上の労働時間の考え方や、実務的に問題となりやすい休職や復職に際しての実務対応、紛争予防の観点で試し勤務をいかに活用するか等について、解説いたします。 ≪セミナーのGOAL≫ 今日増加しつつある精神疾患を理由とする労災認定、休職及び復職に関する実情を把握し、人事担当者に求められるプロセスや法的知識を習得することにより、労災認定や休職及び復職を巡る紛争の予防や解決に必要なスキルを獲得する。 |

| プログラム内容 |

第1.労働者のメンタルヘルス管理をめぐる社会の動き 1成果実現のための健康管理 2対外的監視社会における企業存続のための健康管理 第2.労働契約におけるメンタルヘルス不調の意味 1 労働契約の構造 2 「債務の本旨に従った」労働とメンタルヘルス不調 第3.労働者が精神障害を発症したらどうすべきか 1 業務災害の可能性の有無を確認する (1)確認方法(平成23年12月26日付け「心理的負荷による精神障害の認定基準」) ア.判断基準一般 イ.パワーハラスメントに関する判断項目 ウ.令和5年9月改正による追加・変更点(カスタマーハラスメント等) エ.時間外労働時間数を計算する際の留意点 オ.「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について」 (令和3年3月30日基補発第1号)における労働時間の考え方及び予想される労災認定基準の運用等 (2)業務災害が疑われる場合の対応方針 (3)業務災害であると認定された場合の効果 (4)労災認定を争うことができるか 2 私生活上の事由を理由とする精神障害(私傷病)の場合の対応 (1)「債務の本旨に従った」労働ができている場合 (2)労働契約における「債務の本旨に従った」労働ができていない場合 3 実務ではとにかく休職させる 4 業務量を調整する場合には時期に注意する 第4.労働者を休職させる場合の留意点 1休職か解雇か (1)原則 (2)例外 (3)(特に精神障害の場合における)適切な産業医・指定医確保の重要性 2休職から復職を求められた場合の留意点 (1)復職の判断基準の問題(「治癒」等の意味) (2)「従前の業務」を「通常の程度に」行うとは何か? (3)復職の判断資料の問題 3休職期間満了前と休職期間満了時の復職判断の違い (1)休職期間の途中 (2)休職期間満了時 4テレワーク制度導入の影響 (1)特に労働契約上の位置づけが明らかとされていない場合 (2)BCP等の観点から臨時的な労務提供方法とされている場合 (3)従業員のワークライフバランス向上等を目的に積極的に導入されている場合 5断続的に欠勤する労働者と休職 (1)原則 (2)実務における対応策 6復職と休職を繰り返す労働者への対応 (1)原則 (2)就業規則の不利益変更との関係 (3)実務における対応策 第5.試し勤務(試し出勤、リハビリ出勤、トライアル就労)について 1試し勤務を行うべきか(行う義務はあるか) 2試し勤務を行う場合の法律関係(制度設計、最低賃金の要否) 第6.精神障害を発症した労働者に対する退職と解雇の実務対応 1精神障害を発症した労働者に対する退職勧奨 (1)病気の労働者に対する退職勧奨の可否 (2)退職勧奨を行う場合の注意点 (3)退職の意思表示の有効性 2精神障害を発症した労働者に対する普通解雇 3精神疾患に起因して問題行動を繰り返す労働者に対する懲戒処分・解雇 ※最新の動向・情報を盛り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます。 |

| 講師プロフィール | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀(ひらぎの かずのり)氏 【略歴】 1998年早稲田大学法学部卒業 2001年司法試験合格 2003年弁護士登録(第一東京弁護士会) 石嵜信憲法律事務所(石嵜・山中総合法律事務所)入所 2015年パートナー就任 2019年第一東京弁護士会 副会長(〜2020年3月) 2022年関東弁護士会連合会 常務理事(〜2020年3月) 【著書・論文等】 「メンタルヘルス不調による休職・復職の実務と規程〜試し勤務を紛争予防策として活用するために」(日本法 令・2022年・共著) 「テレワークの労働契約上の位置付けと制度設計 〜私傷病休職からの復職判断への影響〜」 (ビジネスガイド915号・2022年・共著) 「過重労働防止に向けた環境整備 - 労働時間管理を中心に」 (『労働経済判例速 報』2327号・2017年12月) 『内部通報・内部告発対応実務マニュアル』 (民事法研究会・2017年・共著) 『Q&A人事労務規程変更マニュアル』 (新日本法規・加除式・共著) |

| 対象 | ■人事部門のマネージャー・スタッフの方、管理者・経営者等 |

| 備考 | メールマガジンでは、新規講座や申込を開始したセミナーを定期的にご案内しております。 お見逃しのないよう、ぜひご登録ください。 |

本講座は、株式会社ファシオが運営する配信サイト(Deliveru)から配信します。 deliveruお申込みに関するお問合せは、下記、株式会社ファシオへご連絡ください。 TEL 03-6304-0550 / Mail bcs-info@vita-fashio.jp ※平日10時〜17時 ■テキスト資料は、LIVE配信の3〜1営業日前に、当日ご視聴いただくサイト内でPDFダウンロードできるようになります。 ■講義の録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 ■カメラ・マイクのご準備は不要です。 ※当日はテスト環境で使用したパソコン等をご使用ください ■キャンセル規定 □テキスト(データ含)到着後のキャンセル料は100%を申し受けます。 □参加者が少数の場合等においては、中止・延期させていただくことがございます。 ★インターネット視聴環境をお確かめください。 セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合があります。 以下のサンプル動画が閲覧できるか、事前にご確認いただき、お申し込みください。 ※下記URLは外部サイト(deliveru)へリンクしています。 |

|

| 会場 | [オンライン参加] Deliveruによるオンライン配信 |

| 問合せ先 | 企画研修グループ |

| 担当者 | 中村 |

| tms@noma.or.jp | |

| 電話番号 | 03-6632-7140 |